Recyclingkreislauf für lackierte Polymerbauteile in der Automobilindustrie.

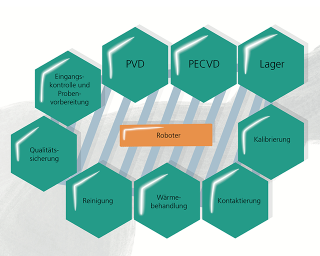

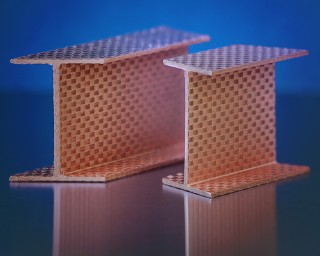

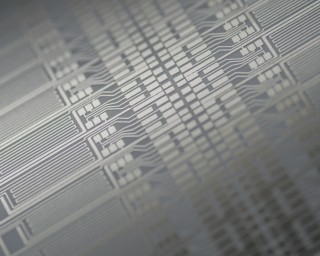

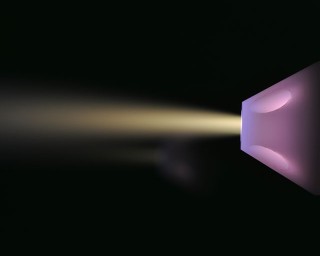

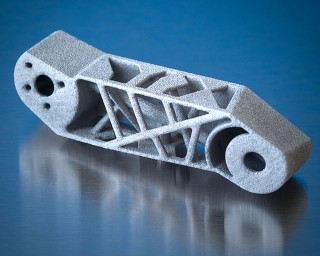

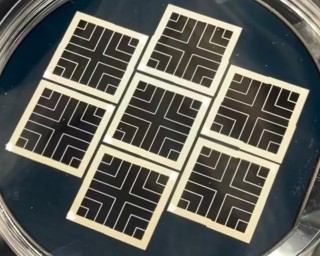

Im Projekt CirProTech werden nachhaltige, geschlossene Materialkreisläufe für Kunststoffe und CFK-Bauteile in der Mobilitätsbranche entwickelt. Das Ziel ist die Reduzierung von Primärressourcen und Abfall durch innovative Recyclinglösungen. Durch die Umstellung auf zirkuläre Produktionsprozesse soll der Bedarf an Primärressourcen verringert und Abfall reduziert werden. Dies verbessert die ökologische Bilanz und eröffnet wirtschaftliche Chancen für nachhaltige Unternehmen.

mehr Info